Beberapa hari lalu tular semula beberapa ungkapan dan peringatan hujjatul Islam, Abu Hamid al-Ghazali mengenai sikap dan pendirian ulama dalam membantu menyelesaikan kemelut pentadbiran sesebuah negara. Ramai cukup ingat perihal sifat ulama dunia, atau dalam istilah asli ialah ulama suu’.

Menurut al-Ghazali, ‘tidak terjadi kerusakan rakyat itu kecuali dengan kerusakan penguasa, tidaklah rusak para penguasan kecual dengan kerusakan para ulama….Maka kerusakan rakyat itu kerana kerusakan penguasa, dan rusaknya penguasa itu kerana rusaknya para ulama. Dan rusaknya para ulama itu kerana kecintaan pada harta dan kedudukan. Sesiapa yang terpedaya akan kecintaan terhadap dunia tidak akan kuasa mengawasi hal-hal keciil, bagaimana pula dia hendak melakukannya kepada penguasa dan perkara besar? Semoga Allah menolong dalam semua hal.” (Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, Jilid 2, hal. 238 dan 357.).

Ada semacam perlawanan berlaku, secara gerunnya disiarkan juga perihal keburukan bila agamawan dihina. Mereka beranggapan bahawa semua agamawan itu ‘pewaris nabi’ tanpa melihat bukan semua agamawan mempunyai peribadi dan sahsiah yang cukup dekat meneladani peribadi Rasullullah SAW. Rasullullah SAW dalam setiap ucapan dan tindakannya, tidak membenci orang lain, walaupun musuhnya dan berjiwa pemaaf. Rasullullah SAW tidak pernah berbohong, tetapiada agamawan sanggup berbohong demi mencari populariti dan menjaga kedudukan.

Ada segelintir agamawan menyimpan dendam dan dalam setiap kali ucapannya, mengandungi budaya berfikir ‘hanya dirinya yang betul’ sedangkan, ada pendapatnya tidak boleh diterima. Sangat bersifat keduniaan dan cenderung berbentuk sectarian (berpihak secara politik kepada sesuatu aliran pemikiran) seumpama ‘menuduh kafir kepada orang Islam yang tidak berada dalam kelompok tertentu’. Sangat terpengaruh dengan politik kepartian, yang akhirnya merosakkan nilai-nilai murni Islam itu sendiri.

Agamawan sedemikian digelar ulama suu. Ulama suu’ itu bermaksud ulama yang cintakan dunia. Ulama cintakan dunia tidak menggunakan ilmu untuk membangun spiritual manusia dan memberikan nasihat kepada pemimpin (penguasa) dalam konteks selayaknya. Ulama suu’ adalah ‘pembodek’, terpersona dengan pujian, kedudukan dan imbuhan hasil kerja-kerja membodek itu. Persoalan hukum atau peraturan yang ditetapkan, atau ijtihadnya adalah semata-mata untuk membenarkan penguasa meskipun penguasa melaksanakan kesilapan besar.

Jalaludin Rumi menukilkan agamawan sehebat ulama suu sebagai ulama jahat atau ulama buruk. Kesehariannya sangat akrab berdampingan pemerintah, dan setiap apa yang dinukilkan sangat jelas ‘menjliat’ penguasa. Ia berlaku kerana:

“pembiayaan hidupnya bergantung kepada mereka (pemerintah). Orang seperti ini sejak awal berniat menggunakan ilmunya untuk mendekatkan para penguasa. Para penguasa lantas memberi ulama ini penghormatan dan berbagai jabatan. Berkat penguasa, hidupnya sejahtera dan berubah dari bodoh menjadi berilmu.” (Jalaludin Rumi, Fihi Ma Fihi: 71 Ceramah Rumi Untuk Pendidikan Ruhani, terjemahan Abu Ali dan Taufik Damas, Jakarta: Penerbit Zaman Kitab Klasik, 2016, hal.27)

Tetapi, apakah agamawan tidak dibolehkan bersama penguasa untuk menentukan perjalanan negara menjadi harmoni dan masyarakat terbentuk daripadanya cukup sejahtera, aman dan lahirnya apa yang kita kenali sebagai ‘masyarakat madani’? Ulama dibolehkan ‘berdampingan dengan puasa’ asalkan tidak dikawal oleh penguasa. Ada jarak dalam perhubungan, dan seboleh-bolehnya biar penguasai mencari ulama, bukan ulama yang mencari penguasa. Kecuali, persoalan kehidupan sudah menjadi parah.

Apa itu masyarakat madani? Asalnya ialah kehidupan masyarakat yang dicontohkan dalam period pemerintahan Rasulullah SAW di Madinah, selepas berhijrah dari Mekah yang penuh pertentangan dan konflik. Masyarakat hidup saling hormat, dan sangat menghormati Islam, tidak memperlekeh atau menghina Islam. Masyarakat Islam tidak menghina pengagut agama lain. Mereka hidup bersama dalam kerukunan dan penyatuan yang kental.

Jelas Jalaludin Rumi, tidak berbeza dengan apa yang diterangkan oleh al-Ghazali. Agamawan adalah seperti ‘tuan rumah’ manakala penguasa adalah ‘tetamu’. Maksudnya, agamawan boleh memberi nasihat dan sekaligus ‘mengawal’ perlakuan penguasa, agar penguasa tidak mabuk kuasa dan sentiasa mencari keadah memenuhi kemaslahatan rakyat. Itulah agamawan yang sebaik-baiknya, tidak dikawal oleh penguasa, dan sentiasa menjarakkan dirinya daripada penguasa untuk tidak terkongkong dalam permainan ‘balas budi’.

Agamawan seperti itu, syarah Jalaludin Rumi:

“bagaikan matahari yang selalu memancarkan cahaya. Ia memerankan tugasnya (memainkan peranan) dengan memberi anugerah semua. Ia mengubah batu menjadi akik dan permata; mengubah gunung menjadi tumpukan tembaga, emas, perak dan besi; mengubah tanah gersang menjadi tanah subur hingga ditumbuhi beraneka pohon berbuah. Tugasnya adalah memberi, bukan mengambil. Pepatah Arab mengatakan: Kami belajar untuk memberi. Kami tidak belajar untuk mengambil.” (Jalaludin Rumi, ibid., hal. 28)

Berkisah hubungan ulama suu atau agamawan buruk, ilmunya disalahgunakan untuk mendapat ‘keuntungan diri di dunia’, tetapi ia tidak bermakna, semua agamawan yang berada dalam barisan atau pasukan penguasa cenderung begitu. Al-Ghazali sendiri misalnya, pernah berada dalam kelompok pengurusan pemerintahan Saljuk, tetapi, beliau tidak ‘mudah dicucuk’.

Pada suatu ketika, al-Ghazali turut merasa kesal dengan hubungan rapatnya dalam penguasa. Setelah itu, ketika menduduki posisi terbaiknya, al-Ghazali membuat keputusan untuk berundur, walaupun alasannya adalah mengerjakan haji. Ketika itu berliau berhadapan dengan pergolakan batin, juga gangguan fikiran dan perasan serba salah terhadap ilmu yang dimilikinya, tidak menemukan jawapan apa yang sebenarnya dicari dalam hidup. Al-Ghazali merakamkan pergolakan batin itu:

“..aku menilai apakah niatku menyandang jawatan sebagai pengajar. Lalu aku pun sedar bahawa ia tidak ikhlas dan bukan kerana Allah semata-mata, malah dorongan dan penggeraknya adalah keinginan untuk mendapatkan kedudukan berpengaruh dan pengiktirafan. Jika beginilah keadaanku, maka aku yakin bahawa diriku sedang berada di tebing pasir yang sedang runtuh. Aku akan terjerumus ke dalam neraka jika tidak segera memperbaiki keadaanku….

“Pada suatu hari, aku membuat keputusan dengan tekad untuk keluar dari Baghdad dan meninggalkan hal ehwal duniawi daripada diriku. ….Pada waktu pagi aku bertekad memilih kehidupan akhirat, tetapi pada sebelah petangnya tentera syahwat datang menyerang dan merobohkan tekad itu hingga aku tidak berdaya.

“Pada suatu masa, kehendak duniawi menarik-narikku dengan rantaiannya untuk aku tidak berganjak dan terus menetap di Baghdad, pada masa yang lain aku mendengar seruan iman menyebut: Pergi dari sini! Pergi! Yang tersisa dalam umurmu hanyalah sedikit, sedang perjalananmu masih jauh dan panjang yang mesti kau tempuh dengan penat dan lelah…..

“Hampir enam bulan aku terumbang-ambing di antara tarikan syahawat dunia dan seruan akhirat. Semua ini berlaku sejak bulan Rejab tahun 488 Hijrah. Pada bulan ini, perkara yang melanda diriku itu bukan lagi satu pilihan sebaliknya menjadi kewajipan, kerana Allah telah membuatkan lidahku menjadi kelu dan aku tidak mampu mengajar.

“Dengan pertolongan Allah maka hatiku jadi lebih mudah untuk berpaling dari segala kedudukan dan kekayaan, dari sanak saudara dan sahabat handai. Aku melahirkan keazaman untuk berangkat ke Mekah, pada hal secara diam aku merancang untuk ke Syam. Aku lakukan sedemikian agar khalifah dan para sahabatku tidak mengetahui hasrat sebenarku mahu menetap di Syam. Maka akupun merancang bermacam-macam helah bagi membolehkan aku keluar dari Baghdad dan bertekad untuk tidak kembali selama-lamanya.” (Al-Ghazali, Penyelamat Dari Kesesatan, (terjemahan dari al-Munqidz min al-Dhalal oleh Anwar Yusof dan Farhan Affandi), Jenjarom, Selangor: IBDE Ilham Sdn. Bhd., 2017, hal. 79-82)

Mungkin kisahnya nampak kecil, tapi implikasinya cukup besar. Mungkin bagi pemimpin ia boleh dirasionalisasikan dengan keputusan selanjutnya, termasuk menghulurkan ‘gula-gula’ bagi mengurangkan kepahitan yang sedang dialami rakyat. Atau para pemikir, hulubalang-hulubalang sanggup berhenti sementara daripada menunjukkan kerisnya, sebagai ‘tempoh bertenang’ dan sedia berunding membantu menyelesaikan ‘ketegangan’.

Kita ambil contoh. Sepasang peniaga burger disaman kerana melanggar SOP. Seorang peniaga colek juga diberikan saman, maksimum kompaun ialah RM10,000 sejak ‘darurat kesihatan’ dikuatkuasakan. Bila heboh dikelasifikasi sebagai ‘antara dua darjat’ maka tampillah ‘hulubalang’ memberitahu, jumlah kompaun boleh dikurangkan dan akan dipertimbangkan selepas menerima rayuan. Benar, jumlah denda kena bayar adalah rendah, tetapi bagi peniaga colek ia tetap ‘tinggi’ kerana mungkin terpaksa himpunkan keuntungan berbulan-bulan untuk ‘membayar’nya.

Ia berbeza dengan sepasang penjual burger yang dikatakan menjual di luar waktu dibenarkan, dan sering dijadikan ‘port’ bising-bising hingga ke malam hari. Pasangan itu bukan mencari nafkah menyara keluarga dengan hanya menjual burger, daripada gambar-gambar yang dimuatnaik, ternyata mereka adalah daripada kumpulan yang berduit, kalaupun bukan ‘hartawan’ atau ‘jutawan’. Tidak ada masalah untuk membayar denda yang dikurangkan itu.

Rakyat menjadi geram apabila dari dua darjat bertukar menjadi tiga atau empat darjat. Kerana apa? Seolah-olah ada empat tingkat kompaun dan rasional menjatuhkan hukuman, walaupun peraturan dan undang-undang yang sama. Bagi rakyat biasa, saman sangat segera dikenakan, tidak perlu buat siasatan dan seterusnya menghantar laporan untuk diputuskan oleh pejabat peguam negara, tentukan sama ada perlu atau tidaknya tindakan undang-undang.

Darjat ketiga, kluster politik nampaknya cukup bertuah, kerana biarpun salah melanggar SOP, cukup sekadar bayar kompaun atau bertekad membayar balik elaun atau pendapatan selama empat bulan sebagai ‘menebus dosa’.

Selepas itu, isu selesai. Kalau dia berjawatan menteri, masih kekal sebagai menteri. Ia tidak berlaku kepada penjawat awam. Ada peraturan dan amaran, jika didapati bersalah melanggar SOP, paling ringan ialah dikenakan tindakan tatatertib (masih ada peluang berkerjaya, tetapi ada sekatan kenaikan pangkat untuk beberapa ketika. Kata kerani perkhidmatan, ada dakwat merah dalam Rekod Perkhidmatan) kalaupun tidak disekat kenaikan gaji tahunan, dan boleh dipecat.

Setakat ini belum ada pemecatan penjawat awam kerana melanggar SOP, tetapi kenapa tidak ada peraturan, mana-mana wakil rakyat yang melanggar SOP (juga undang-undang) wajib meletakkan jawatan. Biarpun dendanya tidak mencapai minimum hilang kelayakan. Jika ini dilaksanakan, rakyat akan percaya bahawa kuat- kuasa undang-undang tidak sekelas kisah antara dua darjat.

Misalnya, bila Menteri Agama melanggar SOP kerana hadir Majlis Tahnik anak kedua Datuk Siti Nurhaliza, apakah itu membuktikan ada kisah untuk tidak dikategorikan sebagai dua darjat? Sekali lagi persoalan tentang definisi penjawat awam berlegar dalam kamus pemikiran rakyat? Kenapa wakil rakyat bukan termasuk dalam kategori ‘penjawat awam’? Ia mungkin kerana mereka ada imuniti tertentu, kuasa penentu dan kuasa pemutus, boleh tidak bersetuju dengan penjawat awam.

Boleh tukar penjawat awam sesuka hati, boleh perketatkan kriteria (alias tidak setuju) kenaikan pangkat sekiranya pegawai itu ‘layak’ kerana ada peruntukan ‘atas persetujuan menteri’. Maka, kecohlah sebentar rungutan Ketua Polis Negara, di hari-hari akhir sebelum bersara: ‘menteri campur tangan’, menteri mahukan ‘budak suruhan’ kerana ada ‘agenda besar’ yang mahu disempurnakan.

Perihal ketidakharmonian antara politikus dan penjawat awam bukanlah perkara baharu. Ia sudah sekalian lama berlaku, baik sebelum Malaysia menjadi sebuah negara merdeka, ataupun dalam sejarah Islam sebaik sahaja Islam muncul sebagai satu pola pemerintahan. Semasa kebangkitan Islam, seseorang pemimpin akan dipilih berdasarkan tahap keimanannya, mereka yang zuhud dan tidak mementingkan dunia. Ertinya, tidak mencari kekayaan setelah berkuasa. Tapi itu tidak lama, dalam period Bani Umayyah, sangat besar kecenderungan itu, kecuali semasa pemerintahan Umar Abdul Aziz.

Misalnya, Umar al-Khattab seorang yang cukup kaya sebelum bersyahadah dan berjuang atas nama Islam. Beliau terkenal sebagai seorang pemimpin yang cukup adil dan juga seorang yang dermawan. Begitu juga penggantinya, Uthman Affan, seorang peniaga yang kaya raya. Kekayaan yang dimiliki digunakan untuk membantu dan menjayakan matlamat Islam. Begitu juga dengan Umar Abdul Aziz, cucunda Umar al-Khattab. Kerana keadilan dan kezuhudannya, Umar Abdul Aziz dijolokkan sebagai Khalifah ar-Rasyidin kelima (jika ada).

Bahkan di akhir hayatnya, Umar Abdul Aziz tidak meninggalkan kekayaan untuk diwarisi anak-anaknya. Ada riwayat cukup ‘sedih’ dalam penilaian masyarakat sekarang, jika pemimpin tidak meninggalkan harta di saat kematiannya, ia dianggap ‘sengkek’. Sebab itulah, seseorang pemimpin akan tetap mahukan kekuasaannya, kerana kuasa itu diterjemahkan sebagai kekayaan.

Salehudin al-Ayubi cukup besar sumbangannya dalam sejarah Islam. Beliau adalah seorang pemimpin yang berani dan cukup genius sehingga berjaya mengembalikan maruah Islam, berjaya memimpin tentera Islam melawan tentera Salib. Tetapi, pada hari kematiannya, ramai yang ‘kesal’ kerana Salehudin tidak meninggalkan wang yang cukup untuk membiayai pengkebumiannya.

Hal ini berbeza dengan pemimpin-pemimpin sekarang, termasuk pemimpin-pemimpin yang beragama Islam. Banyak kisah dan runutan biografi, pemimpin-pemimpin Islam yang berkuasa meninggalkan banyak harta. Bukan sahaja di dalam negeri, bahkan bertebaran di luar negara sedangkan rakyatnya hidup dalam kemiskinan dan sukar bertahan hidup.

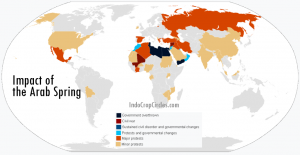

Kisah Arab Spring yang bermula di Tunisia cukup mengingatkan kita bagaimana kesukaran hidup memaksa seorang anak muda menjual buah-buah dipinggir jalan setelah kematian ayahnya. Sayang sekali, pertimbangan undang-undang sangat tidak manusiawi. Setelah gagal membayar jumlah denda yang dikenakan dan malu dengan ejekan pihak berkuasa, Mohamad Bouzizi mengambil keputusan membakar diri.

Tindakan itu menyemarakkan kemarahan. Akhirnya Zine El Abidin Ben Ali yang berkuasa sejak 1987 terpaksa melarikan diri ke Arab Saudi (setelah gagal mendapat perlindungan di Eropah) pada 14 Januari 2011. Kemudian terdedah, beliau memiliki kekayaan yang cukup besar, kekayaan yang dikumpulkan dengan jalan yang salah, yang sepatutnya digunakan untuk meningkatkan peluang ekonomi rakyat dan membangunkan perumahan.

Ia berbeza dengan Muammar Gadafi. Tetapi kerana imej Badwi yang berani dan tidak gentar dengan ancaman barat, beliau digambarkan sebagai seorang yang ‘gila dan pelek’. Semasa pemerintahannya, Muammar Gadafi berjaya menukarkan negara Libya daripada kawasan berpasir dan tidak sesuai untuk tanaman menjadi sebuah ‘negara hijau’ menerusi dasar ‘revolusi hijau’. Tanah-tanah berpasir dialirkan air dan memulakan revolusi pertanian sehingga Libya tidak bergantung kepada import makanan.

Hasil pendapatan minyak digunakan untuk membangun perumahan rakyat. Muammar Gadafi berjaya melakukan dengan berkesan, menjadikan dasar itu sebagai amanah yang pernah disuarakan oleh ayahnya. Bahkan, Muammar Gadafi tidak membina kediamannya sebelum hampir kesemua rakyatnya mempunyai rumah yang selesa.

Apa yang menyebabkan Muammar Gadafi dibenci? Beliau dibenci bukan oleh rakyat kebanyakan. Ia dibenci oleh kuasa-kuasa barat kerana sikapnya yang tidak boleh bersetuju dengan kelahiran Israel yang ditaja oleh barat. Akibatnya, pihak barat sentiasa melakukan propaganda, Gadafi adalah manusia yang pelek dan bersikap gila.

Tujuannya ialah menimbulkan rasa marah dan benci rakyat Libya. Setelah munculnya suasana tersebut, sebahagian rakyatnya terpengaruh dengan semangat Arab Spring, agensi penyiasatan Israel, Mossad memainkan peranan menyebarkan pelbagai propaganda, termasuk cerita-cerita bohong perihal kegilaan seks Gadafi dengan kanak-kanak atau gadis bawah umur. Saya cukup sangsi dengan pendedahan Annick Cojean (wartawan akhbar Le Monde Perancis) dalam Gadafi’s Harem:The Story of a Young Woman and the Abuses of Power in Libya (Grove Press, 2014).

Akhirnya, timbul konflik. Kumpulan yang berkonflik itu mendapat sokongan Amerika Syarikat dan sekutunya. Sebab itulah dalam masa konflik di Libya ada bukti yang cukup banyak campur tangan barat, termasuk agensi perisikan Israel. Mereka membantu kumpulan pemberontak, membekalkan senjata dan juga kewangan. Akhirnya, Muammar Gadafi berjaya dibunuh pada 20 Oktober 2011. Muammar Gadafi digelar diktator. Diktator adalah satu panggilan ke atas seorang yang pemimpin yang kejam dan berkelakuan buruk terhadap rakyat.

Biarpun sudah sedekad Muammar Gadafi meninggal, kehidupan masyarakat Libya masih tidak seaman pada zaman pemimpin berhaluan sosialis itu. Libya masih belum kembali kepada zaman kegemilangan ekonomi dan politik, kedudukan Islam yang dihormati bertukar merempat, politik belum stabil. Libya memerlukan masa yang panjang untuk mengubat luka yang sengaja dirancang oleh barat. Barat pula merasa megah kerana berjaya membunuh salah seorang pemimpin yang cukup lantang mengkritik sikap barat yang cenderung diskriminasi, yakni mempertahankan Israel.

Ketika negara-negara Islam sedang berkecamuk politiknya, di manakah posisi para ulama? Begitu juga ketika pandemik COVID-19 menggila, kita melihat sangat ramai ustaz atau pendakwah yang cukup ‘mahir bercakap’ mempersoalkan tindakan menguatkuasakan SOP. Pandangannya ada lojik, tetapi lojiknya itu disalahtafsirkan. Mereka sengaja ‘membutakan sejarah’ , Nabi Muhammad SAW pernah menasihati penduduk di kawasan yang dilanda penyakit berjangkit agar tidak‘keluar’ dan masyarakat luar memasuki kawasan berpenyakit itu. Ia dikenali sebagai ‘lockdown’ dalam istilah sekarang.

Wujud pertentangan pendirian, ramai juga ustaz segera mengeluarkan fatwa peribadi sedangkan dalam sistem pemerintahan Islam, pandangan dan pendapat dibahas dan kemudian diputuskan menjadi keputusan bersama, yang dinamakan sebagai fatwa. Bila sesuatu fatwa dikeluarkan, setiap orang wajib mematuhinya, bukan mempersoalkan ‘kenapa masjid ditutup’ dan ‘berjemaah di masjid atau surau dihalang’. Mujurlah seorang mufti bangkit memberikan pandangan, sekiranya kita berada dalam sebuah rumah yang terbakar, apakah kita bersedia mati atau lari keluar untuk menyelamatkan diri?.

Dari perspektif ajaran Islam, nyawa wajib dijaga dan diselamatkan. Ia tidak bercanggah dengan prinsip ‘setiap yang hidup akan mati’ dan ‘ajal di tangan Allah SWT’. Allah SWT tidak menyuruh manusia ‘memerangkap diri’ kerana tindakan seperti itu sama dengan ‘bunuh diri’. Tetapi, masih juga yang berdegil, maka itulah yang berlaku. Muncul Kluster Masjid atau Surau. Bukan sedikit yang terkorban kerana dijangkiti COVID-19. Bukan sekadar mereka yang tidak mematuhi SOP menjadi mangsa, mereka yang lain juga turut menerima akibat dan sengsara atas ‘kesombongan’ tersebut.

Sepatutnya, sebagai seorang yang memahami ajaran agama, mematuhi SOP itu wajib bagi setiap orang kerana ia adalah langkah ‘melindungi diri dan orang lain’ bukan langkah ‘menyekat manusia untuk beribadat’. Setiap orang tidak pernah disekat oleh SOP untuk beribadat, bahkan digalakkan untuk berjemaah di rumah bersama ahli keluarga. Bukan menyalahkan keputusan pihak berkuasa agama dan ketetapan kerajaan dalam hal tersebut. (Bersambung)

KAMARUN KH

Recent Comments